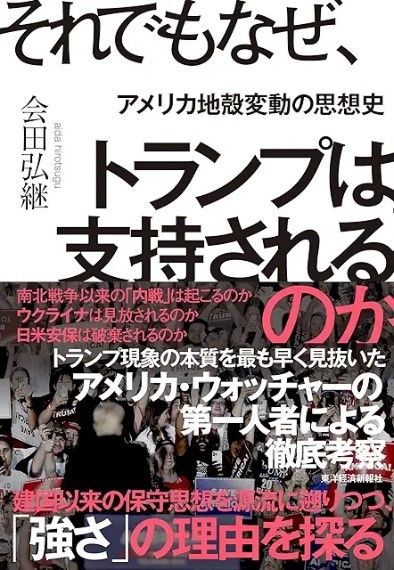

書評:「それでもなぜ、トランプは支持されるのか」

会田弘継著/東洋経済2024年

「トランプ現象」の根底にあるもの

西島志朗

トランプは、病因ではなく病状

著者は、アメリカ保守思想の研究者である。本書は、2017年以降、著者が学術誌や論壇誌に発表した論考をまとめたものであり、昨年の大統領選挙の投票日の3カ月ほど前に出版されたが、読む者にトランプの勝利を確信させる内容になっている。

著者は、本書のために書き下ろした序論の中で、トランプは、「病因」なのではなく「病状」なのだと強調する。「『トランプが民主主義を破壊している』と、よく聞く。『民主主義』が『アメリカ社会・政治』、あるいは『国際秩序』といった言葉にも置き換えられる。メディアに登場する専門家や識者らの説明だ。だが、どこかズレていないか。逆に、民主主義が壊れたから、あるいはアメリカ社会や政治、アメリカ主導でつくられた、自由で開かれたとされる国際秩序が行き詰ったから、トランプが登場したのではないか。・・・トランプを生み出したアメリカの病とその原因を探らなければ始まらない。トランプという怪物は繰り返し戻ってくる」(P6)。「病因」を究明しなければ「現象の深度」には届かない。

「捻じれた」階級闘争

「病因」の際たるものは、「格差」である。格差に関する統計では、「上位10%」や「1%」の資産や収入の「占率」が問題になるが、もはや「1%」どころではない。「トップ3人」の資産の合計が、「下位50%」の資産の合計に等しいという。すさまじい「格差」の底辺では、資産も学歴も「世襲」され固定化している。自由な競争による階級間の流動性、個人の努力(勤勉や学歴)によって「上昇」する可能性は断たれた。その背景にあるのは、製造業の衰退と雇用の劣化であり、その対極にあるIT産業のグローバリストと金融のエリートたちである。

「階級闘争が起きつつあるのだが、それを左右の闘争に見せかけようとする言説がはびこるのは、一種の偽装と見るべきだろう。妊娠中絶や人種問題、歴史認識などを前面に出す『文化戦争』が偽装の道具に使われている」(P10)。共和・民主両党の指導部は一貫して、選挙が終わればブルジョアジーの側に立って労働者を裏切り続けてきた。2009年の金融恐慌に際して、バラク・オバマは、数百万人の労働者が家を失うことは放置して、公的資金で金融機関を救った。

トランプとバーニー・サンダースは労働者階級の側に立ち、アメリカの議会制民主主義制度そのものに裏切られ続けた人々の「声」を代弁したのだ。アメリカの右翼の論客で「政治コメンテーター」のタッカー・カールソンは、20年1月に人気テレビ番組で激越に主張した。

「アメリカの市場経済がもたらす『格差』のためアメリカの『家族』は崩壊し、労働者階級は貧困のため結婚さえできない・・・絶望から薬物乱用まで起きている。かつては大都市中心部のスラム化に伴って起きた諸問題が農村部まで広がった。富裕層のエリートたちは労働者を踏み台にして脱工業化経済の中で繁栄を享受し、労働者の苦境には見て見ぬふりをしている。すさまじい怠慢ぶりだ。・・・女性の権利拡大とか環境保護などはエリート世界の話で、まずはまともに家族生活のできるアメリカを取り戻せ」(P164)。

取り戻せ! 誰から?グローバリストと金融エリートから! これは階級闘争だ。しかし、この階級闘争は「捻じれて」いる。

アメリカ外交の「初期設定」

「トランプという怪物は繰り返し戻ってくる」。トランプの前にも「トランプ」がいた。1992年の共和党の大統領候補者指名選挙で、パトリック・ブキャナン候補が善戦した。「その時ブキャナンが用いたスローガンが『アメリカ・ファースト』である。それだけではない。ブキャナンは日米安保条約破棄、NATO離脱・在欧米軍撤退、日独核武装容認などのアメリカの対外関与の全面的縮小を訴えた。貿易面では徹底的保護主義を打ち出し(当時の標的は日本)、中南米系移民を規制し、製造業の白人労働者階級救済を掲げた」(P222)。その主張は、ほとんどそのままトランプに受け継がれた。

トランプ現象は、戦後アメリカ保守思想の大きな転回を反映している。著者は、トランプ現象が内包する「一種の世界観」を、「冷戦終結後の保守派内論争」「20世紀前半の外交路線論争」「建国期以来の歴史に通底する思考」の三点から特徴づける。

「・・・1980年代のレーガン政権期以来進められてきた小さな政府・規制緩和のリバタリアン的経済政策(ネオリベ政策)も金融情報化・グローバル展開の末に2008年リーマン危機で破綻を露呈。右に反税のティーパーティー、左に格差批判のオキュパイの大衆の反乱を招いた。保守派内論争で見れば、ネオコンが敗退し、ネオリベ経済路線も挫折し、伝統保守の系譜パレオコン(旧来保守)が優位に立った。つまりブキャナン型思考が残り、現実に適用する好機がきたのである」(P224)。冷戦終了後、レーガン政権を支え、フランシス・フクヤマの「歴史の終焉」を「バイブル」として、グローバルな「一極覇権」の確立を目指したネオコンの勢力は凋落した。

著者によれば、第二次世界大戦後の「世界的関与」の時代は、アメリカ本来の姿ではない。初代大統領ワシントンは、「旧世界のごたごたに巻き込まれるな」と言った。第五代のモンローは「孤立主義」を宣言した。第一次大戦後に「国際連盟」加盟を拒否したウィルソンも同様であり、トランプの政策は、アメリカ外交政策の「初期設定」への回帰なのである。もはやアメリカを「普遍的価値を共有する同志国」と呼ぶことはできない。

伝統的保守主義の反撃

さらに著者は、ブキャナンの思想(旧来保守)の根源を、ジェームズ・バーナムとその継承者サミュエル・フランシスに求める。フランシスは、保守系紙「ワシントン・タイムズ」の論説委員などを務めた思想家だが、ブキャナンに次のように進言した。「グローバリゼーションに乗ったエリートがアメリカ経済を破綻させ、民衆を貧困に追いやり、アメリカの国益も主権も無視する。それに対して、ポピュリズムのかたちでナショナリズムの反撃が起きる。大統領選挙に勝つためには、『保守』を名乗る必要はない。『愛国者、ナショナリスト、アメリカ第一主義者』を名乗るべきだ。共和党も『アメリカ中間層革命』を起こすには障害となるだけだ」(P81-82)。

「アメリカ中間層革命」をめざすフランシスに影響を与えたのは、ジェームズ・バーナムだった。バーナムは、1930年代のアメリカトロツキスト運動創成期の中心メンバーの一人であるが、戦後は反共に転じ、CIAで冷戦時の「文化戦略」を担った。著書(邦題「経営者革命」)では、「テクノクラートによる国境を超えた支配のディストピアを描き、ジョージ・オーウェルが『1984年』の下敷きにした」(P102)と言われている。

著者は、「・・・バーナムの世界観に中間層の階級闘争的蜂起への扇動を加えた思想がトランプによって本人は知らずに実行に移され・・・それは、21世紀初頭のアメリカ資本主義、さらにはグローバル資本主義に対する、保守主義思想運動の一角から生まれた、全面的といってもよい反撃であった」(P105)と総括する。

バーナムが描いた「テクノクラートによる国境を超えた支配のディストピア」は、今まさに巨大テック企業の「プラットフォーム」によって実現しつつある目の前の現実だと言えないだろうか。いやむしろそれは、遺伝子工学の発展と結びつくことで、「1984年」よりも、オルダス・ハクスリーが「すばらしい新世界」で描いたディストピアに似ているのかもしれない。

「捻じれた階級闘争」、その「現象の最深部」

本書は、アメリカ保守思想の転回を捉えて、「トランプ現象」を読み解いていく論考の集成である。しかし、その認識が、「現象の深度」の最も深い部分にまで届いたかどうか。

著者は、階級闘争が起きつつあるのであり、「妊娠中絶や人種問題、歴史認識などを前面に出す『文化戦争』が偽装の道具に使われている」という。しかし、同志社大学の三牧聖子准教授の報告を読むと、「文化戦争」それ自身が「階級闘争」の不可欠の構成要素だと気づく。

「米国でも、リベラルとみられてきたZ世代の男性に共和党支持者が増えています。学費が高い上に就職難があり、限られたパイを女性やマイノリティーに分けるのは不公平だ、とポットキャストやSNSで語りかけるトランプ氏の言説が刺さっている。それに対してZ世代女性の間では「トラッドワイフ」現象も起きている。女性や性的少数者が分断され、連帯が困難になりつつあります」(朝日3月8日「トラッドワイフ」とは、「夫に従順な専業主婦」の意)。

まるで「文化大革命」のようなトランプの政策には、アメリカブルジョアジー、とりわけ巨大テック企業の階級的利害が反映されている。「職を奪われた」白人労働者の差別と排斥感情を利用して、「移民」を国境の向こうに追いやり、母国でクラウドワーカーとして働かせること。DEIへの反発を利用して、ジェンダー平等の流れを反転させ、女性の労働力をあらためて「家庭」に閉じ込め、労働力の再生産と介護を無償で担わせながら、在宅のクラウドワーカーとして利用することが、巨大IT企業(特にAIの開発)と「復活」をめざす製造業にとって必要不可欠なのである。

「米国は雇用に占める製造業の割合が第2次世界大戦後には約3分の1に達していた。しかし、経済がサービス業中心に移行するとともに、効率アップと自動化で生産ラインに必要な人員が減ったため、製造業の雇用割合は数十年にわたり低下の一途をたどっている」(ロイター)。「海外移転」だけではなく、むしろ技術革新が誘発する失業と雇用の劣化こそが、「中間層の没落」の趨勢を決定的にした。

資本は常に、被支配階級のなかに差別と分断を作り出して剰余労働の搾取を容易にしようとしてきた。タッカー・カールソンは、「女性の権利拡大とか環境保護などはエリート世界の話」だとうそぶく。敵は外国資本ではないこと、解決策は「自国製造業の復活」ではないことを明白にしなければならない。雇用の劣化との闘いが求められているのであり、生産と流通サービスの現場(クラウドワーカーを含む)で働く労働者と被差別諸階層の世界的な連帯こそが、その闘いの核心である。トランプが代表する極右勢力を前面に押し出すことで、ブルジョアジーが目論んでいるのは、この連帯の破壊であり、ロボットとAIの実装による「技術革新誘発型雇用の劣化」をさらに推進することである。

だから、思想として「挫折」したネオリベの階級的攻撃は継続している。それは思想の運動ではなく資本の運動なのである。 (5月6日)

The KAKEHASHI

《開封》1部:3ヶ月5,064円、6ヶ月 10,128円 ※3部以上は送料当社負担

《密封》1部:3ヶ月6,088円

《手渡》1部:1ヶ月 1,520円、3ヶ月 4,560円

《購読料・新時代社直送》

振替口座 00860-4-156009 新時代社